今天又到教师节。从今天凌晨开始,学生们、朋友们给我发了好几百个祝贺的微信。心中充满了满满的获得感。我一方面回信答谢他们,同时也写下了我对我的老师的一些文字。并嘱“让我们共同怀念我们的老师!”现在我把它分享给大家。

1979年,那是一个春天。

我的爸爸是在春天里遇到的第一位老师。

十年动乱期间,父亲蒙冤,我也不能幸免。他对我说,“今天我影响你,哪天我的问题解决了,你不要自己影响自己哟!” 1977年底,爸爸历经“文革”劫难,终于被分配到重庆市政协。尽管没有职务但总有了一个工作——搞文史资料。

1979年,我从部队退伍,然后考上了四川大学历史系历史专业。当年读过的《唐诗三百首》《古文观止》《人民日报》帮了我很大的忙。这说明,他的问题解决后,我没有自己影响自己。全家人当然是非常高兴的。

但爸爸有更多的担心。1979年9月7号,我离开重庆前往成都,去川大报到。随后把历史系的课程设置、学习安排等,详详细细地写信向他作了报告。

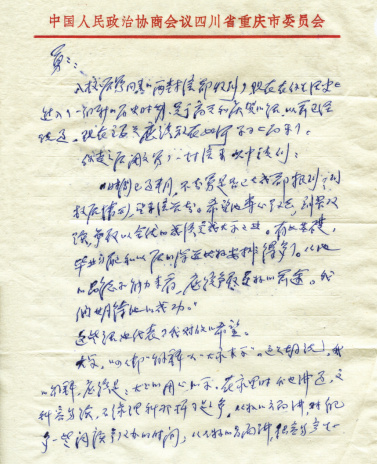

9月20日,他给我写了第一封信,那是一封长长的信。

他开宗明义就说,“现在,在你的生活史上进入了一个新的历史时期。关于高兴和庆贺的话,以前已经说过了。现在主要是应该放在如何学习上面来了。”

首先他讲了他对“大学”的理解。他说,大学,“四人帮”解释为“大家来学”。这是胡说。我的解释,应该是:“大大的用心以学”。随后他讲了他对我的担心:在家时我也讲过,文科容易读,不像理科那样习题多。从好的方面讲,让自己多一些阅读参考书的时间;从不好的方面讲,很容易产生一无所谓,把宝贵的时间白白浪费。他举了个例:假若你读一伙大学,政治经济学仅仅读了于光远的书(当时的政治课教材《政治经济学(资本主义部分)》),那又何必走进大学呢?在机关的业余学习不是一样可以做到吗?我的理解,于书讲资本主义部分言简意赅,只是一个纲,或者叫引子,指给我们一条入门之路。我们不仅只是入门,而且要“登堂入室”才行。这是爸爸在我学术生涯起步之时的关键指引。后来我读了马克思的《资本论》,方知他的这一教导于我有多么重要。

他说,看了你信中列举的几门功课,我认为都很重要。无论是本业——中国通史、世界通史,或者是社会科学的基础课——哲学、政治经济学,或者是古汉语和英语等等,“一定要从零做起,老老实实地读,把底子打好”。万丈高楼从地起,这点千万不要忽略。

其次要结合当前的拨乱反正来读。例如,中国通史中对古代历史的分期就有种种说法,百家争鸣,郭老、翦伯赞这些前辈都各有各的看法,这是学术上兴旺发达的景象。你要一面打基础,一面参考“各家之言”,这样就不是读死书了。家里有三种中国通史的书,郭老主编的《中国史稿》,范老编的《中国通史》,翦老编的《中国史纲》,你若需要可写信告我。

他还告诉我,平时我们平铺直叙的读书,对许多问题和命题往往是一马跑过,食而不知其味。现在问题提出来了,让我们去动动脑筋,如此学习,就深了。当然有些人也可能认为,对于历史上的那些事情,一会这样说,一会那样说,似乎没有一个标准,把人也搅糊涂了。他说这是庸人的说法。人的认识过程总是糊涂了——清楚了,清楚了——又糊涂了,然后又清楚了,螺旋型上升的。他特别讲,上述这些问题,包括“文革”初期批判和现在反批判的文章我都积累了一些,假若你需要可写信回来,再寄你。

当时川大历史系使用的中国古代史教材是翦伯赞的《中国史纲要》,在历史分期上持西周封建论。我就把郭、范、翦的几种教材并列起来读,平列地做读书笔记,从而对他们在历史分期上的理论、依据、史料、方法等都有了系统的认识,让我在刚刚走进史学大门时,就学会了系统地而不是零碎地,深入地而不是表面地掌握知识。这是我研读历史著作,研究历史事件的起步。

1982年夏天,爸爸在重庆新桥医院住院治疗,这是他在病房里指导我读书写作

写了这封信,他似乎还不放心,专门买了两本专供少年儿童读的历史书《春秋故事》《战国故事》寄给我。他特别指出,“不要认为自己是大学生,少儿读物可以不读,假若那样就不是从零开始了。”还说,这套书共十本,以后陆续买了寄给我。

这是1979年10月,我上川大以后,爸爸给我写的第一封信

当年的四川大学有两个系是最牛的,理科的数学系,文科的历史系,可谓是一个大师云集的时代。川大文科有国务院批准的博士生导师三人,而历史系就居其二:徐中舒,先秦史、古文字学的泰斗;缪钺,文学史家、历史学家,文史兼通的大师。

我进川大后,爸爸告诉我,老师好,好老师,比什么都好。你一定要多拜老师,多学本领。这让我得益匪浅。

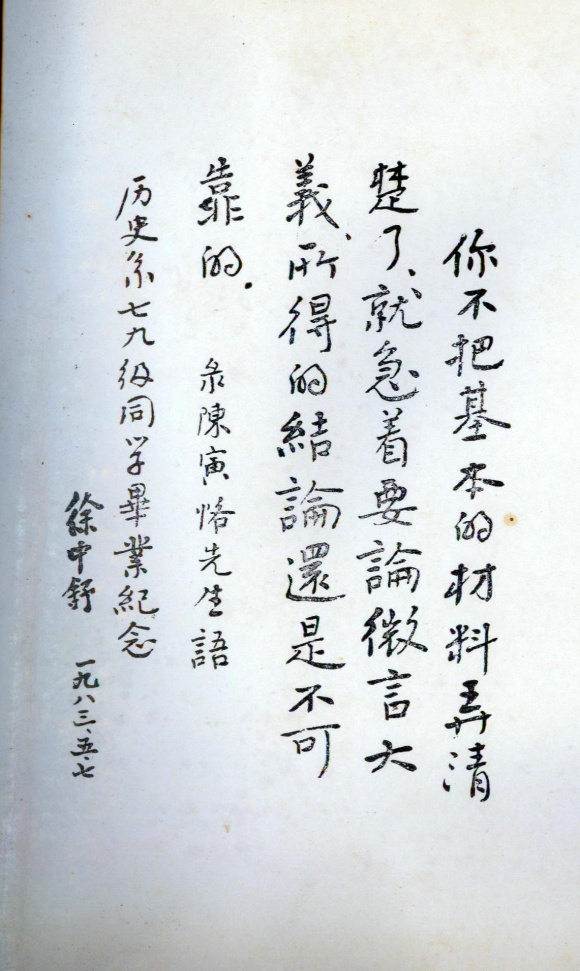

记得我们的第一堂课——专业教育就是徐老来讲的,他的安徽话很难懂。四年中,徐老给我教诲最深刻的是一段题词:“你不把基本的材料弄清楚了,就急着要论微言大义,所得的结论还是不可靠的。”我在川大读书时当七九级一班班长、历史系学生会主席。我们向他讨教,他就录了陈寅恪先生的这段话,送给我们七九级同学作毕业纪念,我们将其印在同学录的扉页上。徐先生师从王国维、梁启超,后来在中央研究院史语所时又深得陈寅恪先生的赏识,得到大师们的真传。这段话是先贤的语录,是他的心得,也传承影响着我的成长。

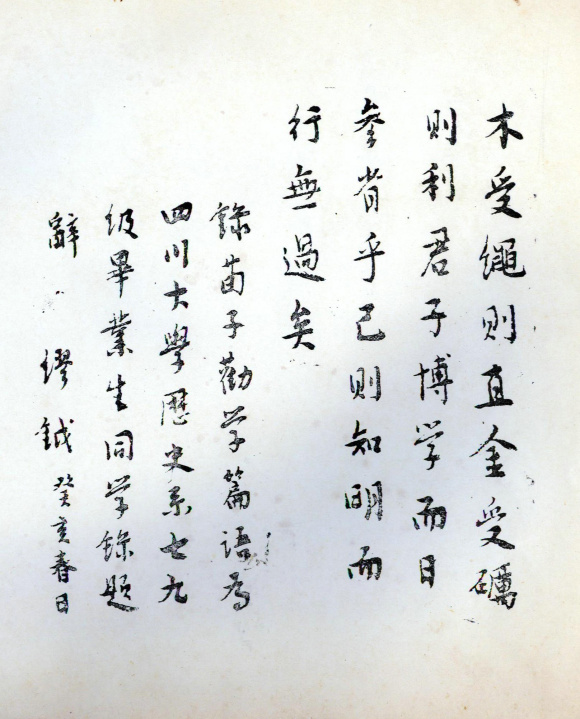

缪先生的课是川大四年中印象最为深刻的课。那时先生已是高龄,双目几近失明。他给我们讲了一个星期的魏晋南北朝历史与文学课,不带一张纸片,但史料、诗词精准无比,再加之温软的普通话娓娓道来,有一种穿透历史,直抵心灵的力量。毕业时他手书荀子《劝学篇》勉励我们:“木受绳则直,多受砺则利。君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”

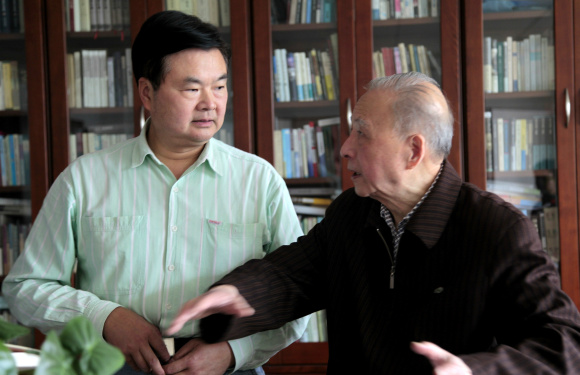

四川大学是个大师云集的学校,前排左二徐中舒、左三缪钺,均为史学泰斗。周勇在后排左二

到校不久,父亲就嘱我去拜见童恩正先生。他以科幻小说成名,我在小学时就读过他的《古峡迷雾》,后来看过由他小说改编的我国第一部科幻电影《珊瑚岛上的死光》。但他真正的专业却是考古学。我先以为他是一位老先生,待我去童先生府上拜见时看到的却是一个风度翩翩的中年人。我向他介绍了自己的经历,他给了我许多勉励。他特别提醒我,“你要补上数理化。没有数理化对科学思维的训练、科学素养的培养,学问是做不大的”。这句话让我受用。我只读过六年书,数理化几乎空白。考大学时我曾努力补过数学。后来我努力按照童先生的话去做,学过信息技术,虽未能如先生教诲系统地补上,但得益同样是多多的。

毕业了仍不忘向胡昭曦先生(右)讨教

我的第一位业师是胡昭曦先生。中年时期就已是鹤发童颜了。缪先生给我们讲课时,由胡先生负责板书,缪先生闭着眼睛讲,胡老师奋力挥笔书,缪先生讲到哪里,他就写到哪里,同样一个字不差,真是了得!他从一年级起就如指导研究生一样带了三个学生,我是其中之一。他先是要我调查清代晚期古洛东编著出版《圣教入川记》的事,教会了我如何严谨地做学问。后又指导我研究帝国主义对四川的经济侵略。当时刘大年先生提出中国近代史的大发展有赖于突破只研究政治史的藩篱,而从近代经济史着手。胡先生的指导,使我几乎是不假思索地选择了近代经济史。随后他把我推荐到隗瀛涛先生门下,从此我由研究近代经济史走进了中国近代史研究的新主流、新领域。到他晚年,有一次我们历史系同学聚会于四川大学,他在会上还大声对我们说,“学生不能超过老师,拿你来做啥子?”至今仍牢记在心。

1982年跟随隗瀛涛先生(前排右二)考察四川保路运动纪念碑,周勇在后排左二

隗瀛涛先生是一位在教书育人方面成绩卓著的老师。在1980年代,他以中国近代史对学生进行爱国主义教育,风靡全国。同时,他又是一位在学术研究上创新不断的学者。他也如指导研究生一样待我这个本科生。所不同者,他与学生家长常联系,共同教育学生健康成长。1981年,他给爸爸写了一封信,其中谈到我当年获得了“三好学生”荣誉。爸爸为此给我写信,“望你百尺竿头,更进一步。‘三好’是你学习道路上的一个标帜,但关键还是要做真学问。因此,此时此刻头脑更要冷静,既要肯定成绩,更要看到不足,假若就此自满,就会走向反面。这些话,我已告诉隗老师,希望他在做学问上多帮助你。”为此,我组织班上和学生会的同学们成立中国近代史爱国主义教育报告团,跟着隗老师在校内校外宣讲。我们的总题目是“理想与现实”,我负责讲《中国近代史上资本主义试验的历史教训》。这对于立德树人发生了潜移默化的影响。同时,我又在隗瀛涛先生的指导下,完成了第一篇学年论文《重庆开埠时间考》,写成了第一部学术专著《重庆开埠史稿》(后以《重庆开埠史》正式出版),后来在隗先生带领下开创重庆近代城市史新领域。我也与隗老师“亦师亦友”,他们全家也和我们全家成为通家之好。

2000年,老师隗瀛涛先生(右)70岁生日时,我去成都为他祝寿

那一时期在父亲的指引下,我还拜访了许多老师。在以革命家与学问家著称的张秀熟先生那里,我学到了学术与政治的拿捏,他后来为我的《辛亥革命重庆纪事》题词。在中国海关史专家汤象龙先生那里,打开了我做中国学问的国际视野,尤其是在“文革”后尚处在封闭中的中国学界,他给了我他当年在英国买回来的《重庆海关1891年调查报告》,为我打开了海关史资料研究发掘的大门,翻译出版了重庆海关报告集《近代重庆经济与社会发展:1876-1949》。在经济史学家凌耀伦先生那里,他指导我攻读《资本论》第二卷,让我得以学习用马克思主义经济学理论研究重庆开埠的历史。

1983年5月,拜访张秀熟老先生(前坐)。周勇在右一

1983年6月,与凌耀伦教授(左)合影

那时,隗瀛涛先生正与章开沅先生等全力撰写《辛亥革命史》,章先生率众弟子搜集苏州商会史料,开展学术研究,而且成就初显。隗先生也仿照章先生的做法,要求我从搜集重庆商会资料开始,好好做出成绩来。为此,我回到重庆请教父亲。他带着我几乎跑遍了重庆的图书馆、档案馆,除不多的几条新闻外,没有找到系统的清末商会档案。父亲告诉我,商会档案可能在巴县档案里,而巴县档案早在解放初期就去了四川省档案馆,至今尚未开放。我仍不死心。得知解放前巴县档案曾保存在南岸觉林寺报恩塔内,我便费了千辛万苦,突破重围,进入塔内,一层一层地找,直到塔顶,塔内无灯,我们只能在在满是尘土的地面上摸索,希望求得片纸只言。无奈,铩羽而归,便放弃了。但这让我得识了章开沅先生,得他教诲不少。后来章先生莅渝讲学,我都得恭敬聆听,家父两次在市政协招待他,让我得亲先生风采。2009年,我主持拿下国家出版基金首批项目《中国抗战大后方历史文化丛书》(100卷),爸爸要我恭请章先生挂帅领军。幸得先生首肯,我在章先生带领下,历时十年,完成了这套大书。

2014年在章开沅先生(右)指导下主编《中国抗战大后方历史文化丛书》(100卷)

由爸爸领我认识的老师还有很多,邓少琴、尚明轩、来新夏、刘望龄、彦奇、刘炼、戴知贤、王学庄、刘敬坤,等等,等等,不能一一写到。他们的言传身教,迷津指点,让我得益匪浅。

1982年夏,父亲(右)带领我拜访著名历史学家、重庆市博物馆顾问邓少琴先生

1985年8月,追随各位老师参加纪念邹容诞辰100周年学术讨论会

回想40余年来学术生涯,真如父亲所说,“老师好,好老师,比什么都好。”

所以近年我在怀念老师的一篇散文中写到,“什么叫大作?就是30年后仍能动人心魄的那种文字。什么叫大师?就是能够留下这样文字的老师。”

在春天里遇到最好的老师,这是我的幸运。

作者简介:

周勇,重庆人,下过乡,当过兵,做过工,上过学,从过政。现任中国抗日战争史学会副会长、重庆市地方史研究会会长、教授、博士生导师。著有《重庆通史》《重庆开埠史》《重庆抗战史》《西南抗战史》等,编有《重庆读本》《记忆重庆》等,策划拍摄电视纪录片《大后方》《千秋红岩》《沧浪万里长》《城门几丈高》等,散文《江山红叶》入教育部中学语文读本。